バックキャスティング的な考え方のSDGs

SDGs(持続可能な開発目標)という言葉を2年くらい前からマスコミや取引先との会話の中でよく耳にすることが多くなりました。あの例のバッチを付けてる方もたくさんいらっしゃいます。ちなみにWikipediaによるとSDGsとはこのような定義になります。

持続可能な開発目標(じぞくかのうなかいはつもくひょう、英語: Sustainable Development Goals: SDGs(エスディージーズ))は、17の世界的目標、169の達成基準、232の指標からなる持続可能な開発のための国際的な開発目標。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

つまり2030年をめどに「飢餓をなくそう」とか「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」といった17の目標を掲げた上で、それを達成するための基準や指標を明確にして達成度を測りながら目標達成を図っていこうという世界的な運動です。

これ自体の賛否はさておき(と言っても否という選択肢は無さそうですが・・・)このSDGsを勉強したり実践したりする時に必ず「バックキャスティング(backcasting)」という思考法を表す言葉が出てきます。そしてこの言葉はSDGsをご存じの経営者の方でも聞いたことがないという方もいらっしゃるのかもしれません。

バックキャスティングとは?

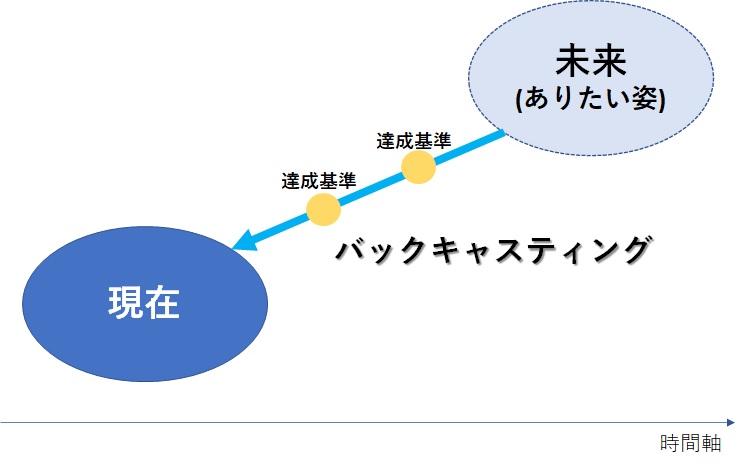

バックキャスティング(backcasting)は、back(後ろに)+casting(釣りで仕掛けを遠くへ投げること)という意味からの造語のようですが、一般的には「未来の姿から逆算して現在の施策を考える発想」のことを指します。実際SDGsでも、2030年という未来の「あるべき姿」から現在何をすべきか?それぞれの国や組織が指標を明確に様々な計画と行動をしているわけです。

経営戦略でも重要なバックキャスティング

そしてこのバックキャスティングはSDGsに限らず、各企業が経営戦略を立てる上でも大変重要な思考法であることは間違いありません。つまり未来の会社の「〇年後のありたい姿」をまずは明確にした上で現在とのギャップを認識し、「そのギャップを埋めるための課題が何であるか?(WHAT)」「それらの課題をいつまでに解決していくか?(WHEN)」「課題解決をしたと判断する基準・指標は何か?(HOW)」といったことを決めていくのです。

なぜそれが重要なのかは例えばカーナビを思い出してもらえれば分かりやすいかもしれません。私たちがカーナビを使うときは当然ながらまずは目的地をセットします。それまでのルートは高速の利用有無や道幅や距離や時間など何を優先するかによってルートは変わってきますし、工事中などで迂回をすることもあるかもしれませんが目的地(ゴール)は同じです。そして進んでいく途中ではあと何時間くらいで到着しそうか、あと何kmかという数値的な指標も存在します。こういった目に見える指標があるからこそ、自分の目標に向かってどんなルートでどんな障害があっても目的地にたどり着けるわけですし、仮に遅れそうになった場合に連絡ができたりするのです。

経営を考える上でも同じです。目的地である会社の「ありたい姿」とそれに至るまでのギャップ(距離)を明確にせずに、何となくその場の思い付きで進みたい方向に進んだとしても、カーナビも土地勘もない状態ではおそらくどこかで道に迷ってしまう(経営に行き詰まる)ことでしょう。ですから私は企業診断をする際は、何を目標(ありたい姿)とするかを経営者の方に確認するようにしています。

フォアキャスティングとは?

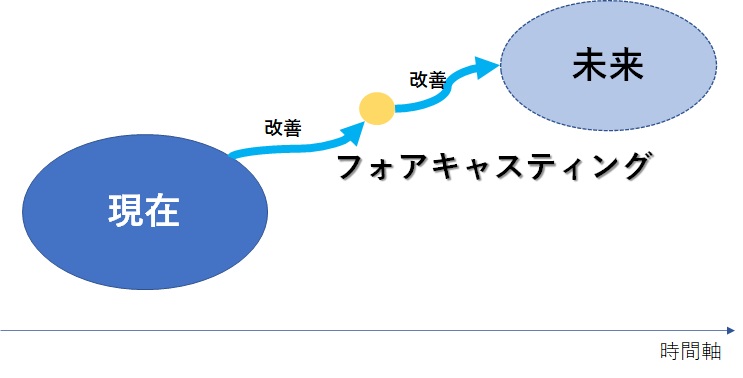

ここまでバックキャスティング的な思考法を持ち上げておいてなんですが、その逆の概念である「フォアキャスティング(forecasting)」もそれはそれで重要な考え方です。こちらは簡単に言うと「過去や現在のデータや状況をもとにどんな改善ができるかを考え行動していくこと」です。いわゆるKAIZENというやつで、日本企業がこれを得意としてきたことは皆さんも重々ご承知おきでしょう。

つまりこのフォアキャスティング思考だと改善、言い換えると人的・時間的・費用的なコストの削減が効果的にできます。そういう意味では特にリスクを取りたがらない企業や、新しいチャレンジや投資が苦手な企業、「とにかく何かやらなければ」と漠然と考える企業が、経営改善として真っ先に考えるのは当然のことと言っていいでしょう。

なお念のため申し上げておきますが、このフォアキャスティング的な改善がダメと言ってるわけではありません。むしろこの思考法により日々改善に取り組んでいる企業は、漫然と過ごしている企業よりも大変素晴らしい企業だと思います。

企業の究極的な目標のために

ここまでくると「バックキャスティングもフォアキャスティングも両方大事ということは分かったけど、じゃあどう使い分ければいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。その答えの前にまず「企業の究極的な目標」とは何か?を考えていただきたいのです。その答えは経済学の本や「ザ・ゴール」という有名な書籍でも出てきますが「利益を出して成長を続けること」です。最近ではESG的な取り組みをしない企業はダメとか言われていますが、それができるのも利益を出しているからこそです。そして当然ながら利益が出ない状態が続けば、いくら素晴らしい人材がいて社会的貢献をしていたとしても存続すらできなくなります。

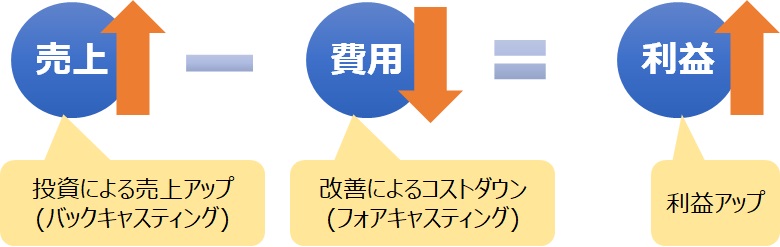

それほど重要な「利益」は分解すると「売上」から「費用」を引いたものです。つまり「利益を出す」ということは「売上を上げる」か「費用を下げる」か、もしくはその両方をすることでしか達成できません。

ここまででほぼ結論は見えてきたと思います。つまり「売上」のアップのためには「ありたい姿(売上高やその構成)」からバックキャスティング的思考で戦略を考え、「費用」の削減のためにはフォアキャスティング的思考で改善を積み重ねていくことが利益を出す上で効果的かつ効率的ということです。

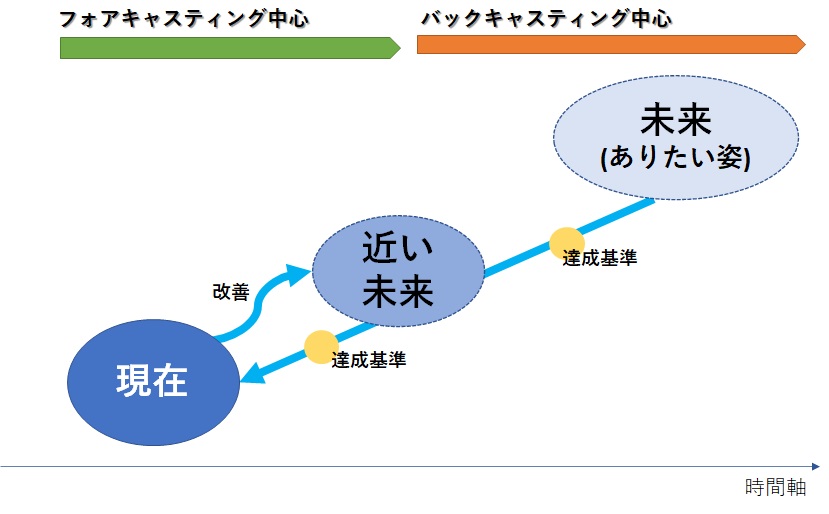

そして企業の状況などにもよりますが、短期的にはリスクも少なくて済む費用の削減を優先し(=守りの経営)、ある程度現状の改善が見えて余力が出てきたところで売上アップのための施策を打っていくこと(=攻めの経営)が、企業の持続的成長としての王道と言えるのではないかと思います。

上記が全ての企業の経営状況に当てはまるアプローチであるとまでは申しませんが、一つの切り口として一度考えてみてもいいのかもしれません。